最初に食べたのは誰?ウニ・タコ・ナマコ・コーヒーいろんな初めてを探してみた

美味しいものを食べたり、便利なものを使って感動した時に、「これ最初に発見した人、天才!」と古代に思いをはせる私。

「たまたまコーヒーの木が山火事で燃えて、香ばしい匂いで豆を発見、飢餓で食べるものが無くなって…とかかなー」とか、考えてみたりします。ちなみに冒頭の写真はコーヒー豆。

タコとかクラゲ・ナマコみたいな見た目が変なものを最初に食べた人、何でそれを口に入れてみたのか想像もできないですよね。

今はあたりまえの食文化、最初は誰がはじめたのか調べてみました。

photo credit: Zestbienbeautouza via photopin cc

スポンサーリンク

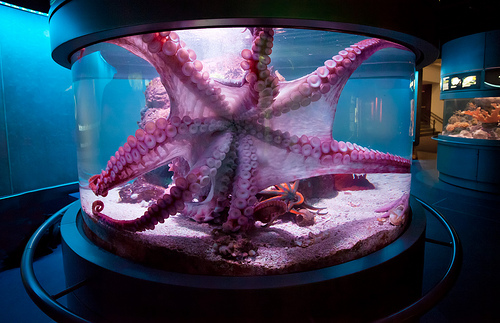

タコ

photo credit: Chris Smith/Out of Chicago via photopin cc

「タコを初めて食べた人はスゴい!」ってよく聞く気がしますが、伝承などは見つかりませんでした。

日本列島にタコ食文化を持ってきた人たちはおそらく弥生人たちだろう。 瀬戸内海からは弥生時代の蛸壺が多く出土している。

http://www.netricoh.com/contents/antenna/ojituu/data/0005.html

上の引用は参考資料がないので、推測の域を出てはいないようです。蛸壺が見つかっているなら、弥生時代の人が最初に食べたのかな。

海沿いにおいてあった壺に水をはってお湯を沸かそうとしたら、中にタコが入っていて…とか?

ウニ

photo credit: skyseeker via photopin cc

ウニを初めて食べた人は誰でしょう? -ウニがとっても大好きな30代会社員で- | OKWAVE

ウニを最初に食べたのは縄文時代の人みたいです。貝塚からウニの残骸が発掘されているそう。リンク先には「人間はなんでも食べてみる生き物」だといった言葉が…。たしかに、最初は何の気なしに口に入れてみたのかもしれませんね。

ナマコ

photo credit: Yuya Sekiguchi via photopin cc

夏目漱石の小説「吾輩は猫である」でも、「初めてナマコを食べた人物の胆力には敬服すべきだ」との一節があるように、普通なら口に入れることはなさそうな食材「ナマコ」。

はたして最初に食べたのは…

“衆目の見るところナマコ食い(?)の本家本元はやはり中国人だろう。”

“「食べてみたいが、だいじょうぶかな?」と思う生き物を死刑囚たちに食べさせた。そして無事生き延びたと証明された上で家来たちに食させ、美味だとわかってから口にしたという。”

http://hirobuchi.com/archives/2005/08/post_50.html

こちらもタコと同じく参考資料がありません。でも、そうなのかも。新しい食材はこうやって増えていったのかもしれません。それにしても、写真の食べ方はちょっと…。

コーヒー

photo credit: Mulia via photopin cc

想像はしていたけど、いわれはたくさんあるみたい。豆自体については一番古いのはこれ。

9世紀のエチオピアで、ヤギ飼いの少年カルディ(en:Kaldi)が、ヤギが興奮して飛び跳ねることに気づいて修道僧に相談したところ、山腹の木に実る赤い実が原因と判り、その後修道院の夜業で眠気覚ましに利用されるようになった。

基本的には眠気覚ましに効くとして豆を食べたのが始まり。

コーヒーや輸入食品を売っている「カルディコーヒーファーム」はこの言い伝えが語源。

カルディコーヒーファームについて|カルディコーヒーファーム公式サイト

じゃあ、初めて焙煎して飲んだのは…

豆が焙煎されるようになった経緯は不確かであるが、偶然起きた何らかの事故で豆が焼かれた時に出た芳香がきっかけになったと考えられている

やっぱり偶然の産物みたいですね。だれがはじめに飲んだのかはわかりませんが、偶然に感謝してコーヒー楽しみます!

納豆

photo credit: Smaku via photopin cc

納豆の生まれも謎みたいです。いわれは複数あるみたい。

“弥生時代の人々が住む竪穴式住居の床には、稲ワラが敷いてあった。”

“もしこの煮豆が床に敷いた稲ワラの上にこぼれるようなことがあれば、煮豆に納豆菌が付着することになり、竪穴式住居の適度な暖かさが一種の発酵室のようなはたらきをし、納豆が誕生することになります。”

たしかに本当のところがわからないなら、こういうことがあったのかもしれないと思える話。

戦いの最中、源義家(八幡太郎義家)が金沢地区の農民に豆を煮させ兵糧として供出させたところ、数日後、その煮豆が香ばしい香りをただよわせ、糸を引くようになりました。義家はこれに驚き、食べてみたところ意外においしかったため、その後も食用としました。

秋田県の横手市金沢公園には”納豆発祥の地"という石碑があるそうです。

他の地域にも発祥の伝説はあるみたい。どちらにせよ、偶然の産物を食べてみたら美味しかったから広まったようです。

たばこ

photo credit: Sybren A. Stüvel via photopin cc

タバコを初めて吸った人の情報は「JT」のHPに書かれていました。初めは古代マヤ文明?

一番古いたばこの記録と言われているものは、古代マヤ文明の遺跡のひとつであるパレンケ遺跡の「十字架の神殿」のレリーフ。そこにはなんと、「たばこを吸う神」の姿が刻まれています。

http://www.jti.co.jp/tobacco-world/journal/chronicle/2004/05/01.html

「十字架の神殿」は692年に作られたと考えられているそうです。そんな昔からだとは…誰が最初かはわかるはずがありません。タバコは神事や儀式などにも使用されていたそうです。

米

photo credit: cishore™ via photopin cc

なにげに凄いのはお米を最初に炊いて食べた人かも。日常にありすぎてあまり目をむけることはないけど、稲を見て「あ、この種は炊いてみよう」ってなりませんからね。

参考:米は、一番初めどこで作られ、どうして食べ物として食べられるようになったのか。そして、それはいつ頃か。

そう考えだすと、今普通に食べられてるものは何でも、最初に食べた人は凄いのかも。

結局最初に食べた人はどれも曖昧…でも、調べてみないと曖昧だってこともわからなかったもんね。

食文化をうみ出してくれた先人に感謝して、今日もご飯を食べましょう。